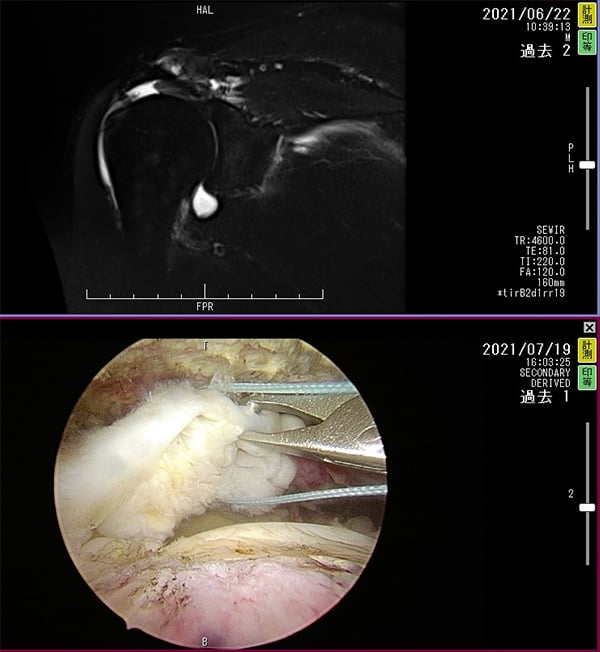

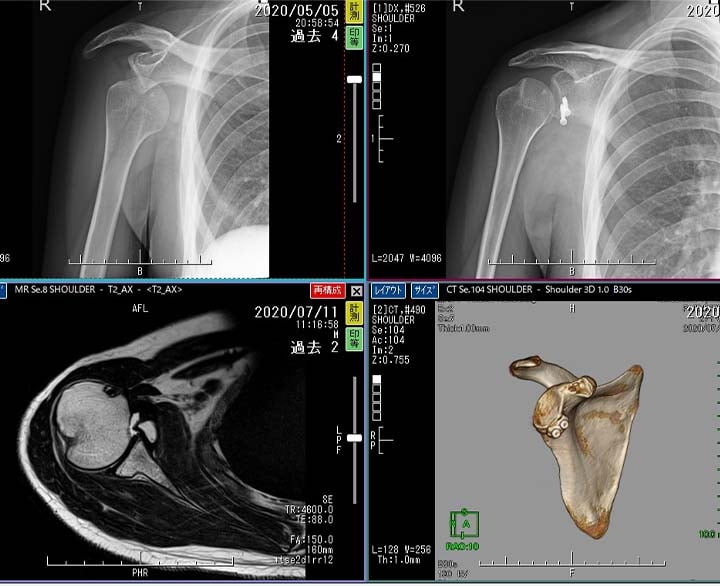

腱板断裂

- 症状

- 肩甲骨と上腕骨をつないでいる腱(腱板)が切れてしまった状態。転んだ際に手や肘をついたり、重いものを持ち上げたりした時に発症する場合が多く、夜間の痛み、腕の上げ下げの際に痛みや引っかかりを訴える。

- 治療

-

腱板が切れていても、時間経過と共に症状がやわらぐことがある。正確な位置への関節注射や、理学療法などの保存療法の効果はかなり期待できる。

3ヶ月以上症状が続いている場合、手術を要する可能性が高い。姫野病院では修復可能な断裂であれば、すべて肩関節鏡視下手術で腱を修復する。広範囲断裂で修復困難な場合、リバース人工肩関節置換術などの人工関節に置き換える手術を検討する。

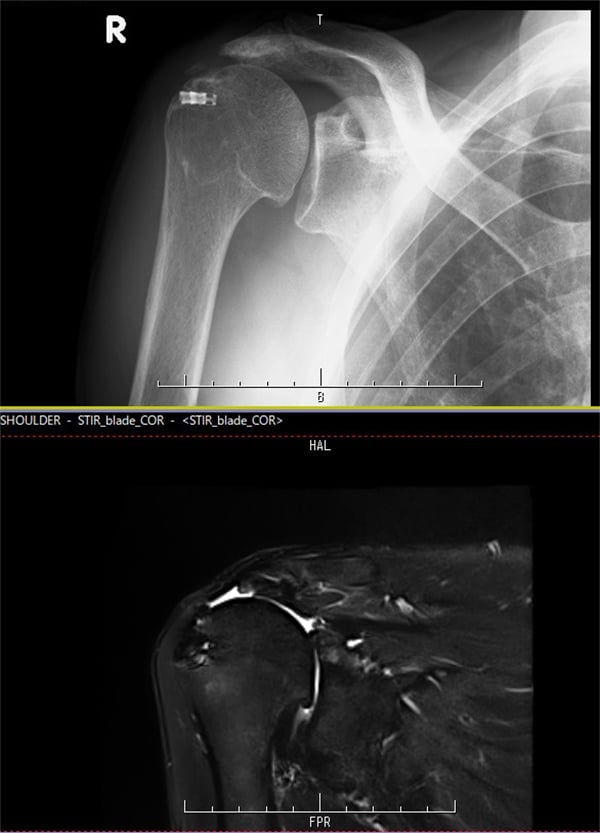

リバース型人工肩関節置換術

リバース型人工肩関節置換術(Reverse Shoulder Arthroplasty:RSA)は、広範囲腱板断裂によっtて肩の挙上ができなくなった場合に効果的な手術。

リバース型人工関節は、通常の肩関節の頭と受け皿の構造が真逆の形になっている。真逆の構造にすることで、腱板の力がなくとも三角筋の力で挙上が可能になり、関節の安定化と挙上動作の改善が期待できる。

RSAは日本整形外科学会の定めるガイドラインに既定された要件を満たした医師にしか執刀できない治療法で、姫野病院は福岡県でも有数なRSA認定病院である。

腕が上がらずお困りの方は、RSA認定医の謝軍医師にご相談を。

腱板修復術後:広範囲腱板断裂+上腕骨頭上昇

肩関節拘縮

- 症状

- 一般的に五十肩と呼ばれ、肩の痛みや、肩が上がらないなど関節の可動域が制限される。自然に改善するものの、数カ月〜数年と時間を要するため生活に支障が出る。

- 治療

- 関節鏡下関節授動術を実施する。入院期間は2〜3日で、術後すぐ腕が上げられるため日常生活・仕事への復帰も早い。

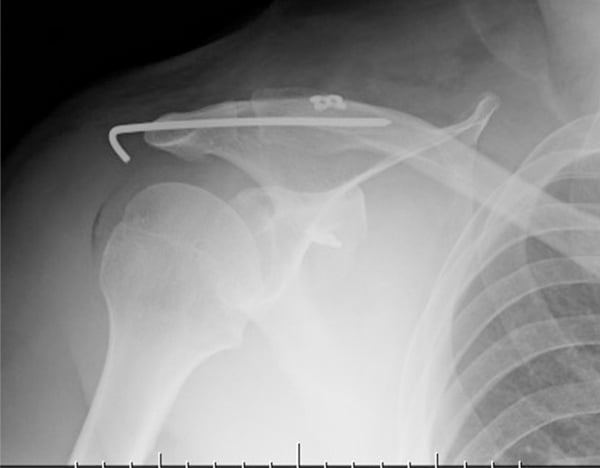

肩鎖関節脱臼

- 症状

- 交通事故やラグビー・柔道といったコンタクトスポーツに多い外傷。肩鎖関節は肩甲骨と鎖骨で構成されていて、脱臼して鎖骨が上方へ移動するとバランスが崩れてしまう。

- 治療

- 姫野病院では人工靭帯を用いた関節鏡下解剖学的烏口鎖骨靭帯再建術を検討する。補強としてピン一本を経皮にて止め、術後3週間で抜去する。

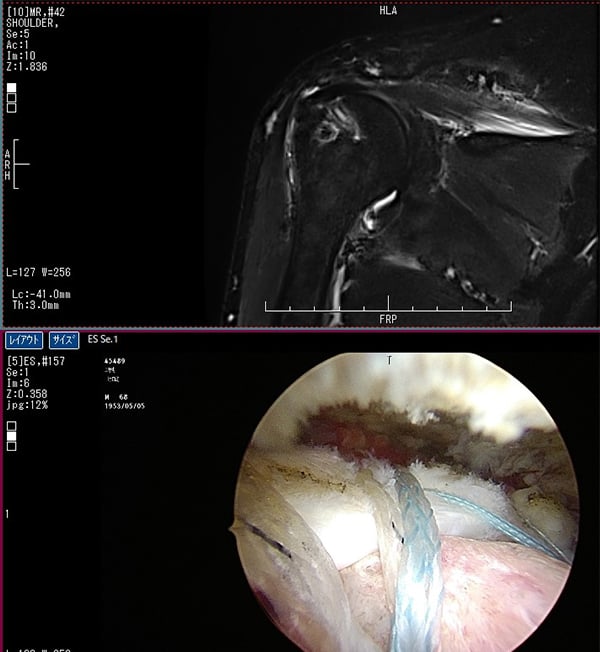

反復性肩関節脱臼

- 症状

- 肩関節を固定する靭帯の損傷、関節内の骨折などによって関節の安定性がなくなり、頻繁に脱臼を繰り返す。スポーツや日常生活をしているだけで関節が外れてしまうこともある。

- 治療

-

完治を望むのであれば手術以外に方法はなく、壊れた関節窩の骨や靭帯を元に戻す。姫野病院では関節内の病態や患者の年齢・性別・スポーツ種目によって、関節鏡下手術(バンカート法)もしくは直視下手術(Latarjet法)を採用する。

入院期間は約1週間、早期退院を希望する場合は数日後の復帰も可能(デスクワークのみ)。術後は専用装具で3週ほど患肢を固定する。リハビリによって術後1〜2ヶ月で日常生活、3ヶ月で軽いスポーツ、6ヶ月で大抵のスポーツ復帰ができる。

前十字靱帯損傷

- 症状

- 肩甲骨と上腕骨をつないでいる腱(腱板)が切れてしまった状態。転んだ際に手や肘をついたり、重いものを持ち上げたりした時に発症する場合が多く、夜間の痛み、腕の上げ下げの際に痛みや引っかかりを訴える。

- 治療

-

前十字靱帯損傷はスポーツで受傷する膝のけがの中でも非常に多く、膝の不安定性を生じる。放置すると半月板を傷めたり、関節軟骨を傷つけたりして変形性膝関節症を引き起こすため、早期の手術が望ましい。

後十字靱帯損傷

- 症状

-

後十字靱帯損傷は、日常生活での支障があまりなく、気づいたときには進行していることも多い。放置すると、変形性膝関節症を引き起こし、完全断裂で後方への不安定な症状が強いケースは手術する必要がある。

- 治療

-

姫野病院では自分の腱を取って移植する関節鏡下後十字靱帯再建術を施す。スポーツ復帰及び重労働には6ヶ月以上かかることもある。

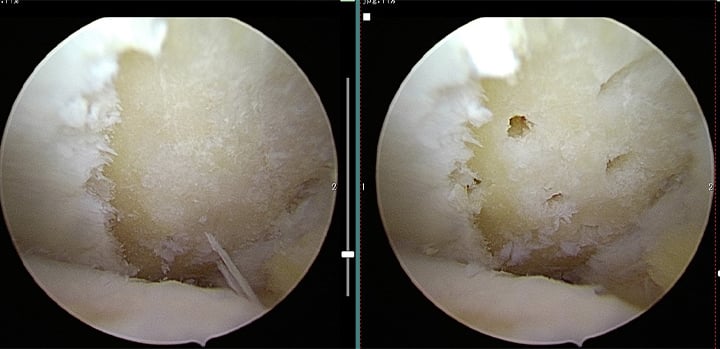

半月板損傷

- 症状

-

半月板を損傷すると膝の曲げ伸ばし時に違和感や引っかかりを生じ、主にスポーツの動作へ大きな支障をきたす。関節鏡視下の半月板部分切除術や半月板縫合術といった治療を選択する。

- 治療

-

姫野病院では縫合適応な損傷の場合、できるかぎり半月板を残して治療する。すでに軟骨損傷している場合は重心を変える脛骨骨切り術を併用し、最低限の手術で身体への負担を軽くする。術後のリハビリは半月板切除術より時間がかかるものの、変形性膝関節症への進行は少ない。

膝蓋骨脱臼

- 症状

-

膝蓋骨が外側に脱臼し、初期は痛み・腫れがある。10代女性に多く、その後20~50%が脱臼を繰り返す(反復性脱臼)。

- 治療

-

姫野病院の手術治療には内側膝蓋大腿靱帯再建術や外側膝蓋支帯切離術がある。もともとの骨形態の異常などが存在し、膝蓋腱の脛骨付着部(脛骨粗面)が外側にずれていることで膝蓋骨が脱臼する場合は脛骨粗面前内側移行術を検討する。術後リハビリが重要で、スポーツ復帰は3か月以上を必要とする。

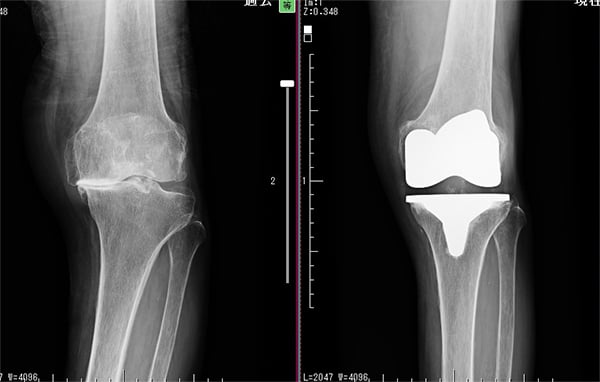

変形性膝関節症

- 症状

-

膝関節の軟骨がすり減り、関節が変形する。初期は膝関節を動かす際の痛みを訴え、進行すると歩くことも困難になる。中年以降の女性に多い。

- 治療

-

関節内注射や内服薬などの薬物療法、日常生活指導、装具装着、リハビリによる保存的治療が中心となる。改善されない場合は以下のような手術を検討する。

内視鏡下手術

軟骨・半月板損傷、関節内遊離体などの場合。

骨切り手術

骨を切って変形を直し、膝関節の安定性を高める。60歳以下の場合に推奨する。

人工関節部分置換術

膝関節のすべてを人工物に置き換える全人工膝関節置換術(TKA)と違い、悪くなっている部分(内側もしくは外側)だけを人工物に置き換える。

手術部位以外への影響が少なく、なによりも前十字靱帯と後十字靱帯を温存できるため、膝関節のより生理的な動きが期待でき回復が早いのが最大のメリットである。

術後はほとんどの場合、痛みやこわばりが解消し、正座を含め多くの日常的な動作ができるようになる。入院期間は2週間程度で、入浴、階段昇降、畳での生活、トイレ動作などの日常生活動作を訓練する。

人工関節置換術

変形性膝関節症や関節リウマチによって変形した関節を金属やセラミック、ポリエチレンなどでつくられた人工膝関節に入れ替える。近年の人工関節の耐久性は20~30年で、一般的には60歳以上が対象。

ほとんどの場合、痛みやこわばりが解消し、多くの日常的な動作が可能となる。入院期間は約2〜3週間程度。

変形性股関節症

- 症状

- 先天的股関節脱臼、臼蓋形成不全といった先天的な疾病・加齢によって関節軟骨の変性、摩耗が生じ、関節全体が変形。股関節の痛み、歩行障害を引き起こす。

大腿骨骨壊死

- 症状

- 原因や発生機序は不明で、何らかの原因で大腿骨頭の一部が血流の低下により壊死を起こす。壊死部が潰れ、進行すると臼蓋側にも骨の変化が生じ、変形性股関節症と同様の変化を生じる。厚生労働省の定める指定難病の一つで、認定を受けると医療費補助の対象になる。

- 治療

-

【人工股関節全置換術(THA)】

姫野病院では筋腱組織を切離せずに仰臥位にて行う前方進入法(Direct Anterior Approach:DAA)および前外側進入法(Anterolateral Approach:ALS)最小侵襲人工関節手術を実施する。

通常の手術より難易度は高いが、術後速やかに筋力が回復すること、術後の脱臼のリスクが低率であること、術後の疼痛が少ないこと、両側手術を行いやすいこと、全身麻酔のリスクが低いことなどがメリット。

入院期間は片側2週間、両側手術であれば1か月が一般的。脱臼予防のため、手術後約3週間は股関節の過屈曲(正座、しゃがみこみ)、過伸展(体を大きく反る動作)を控える。術後3週以降は、特に姿勢や動作の制限はなくスポーツ継続も可能(種目による)。

足関節外側靭帯損傷

- 症状

- 転倒した際、足関節を安定化させる靭帯である内側の三角靭帯、外側の前距腓靭帯、踵腓靭帯、後距腓靭帯、脛腓靭帯などを損傷してしまうことを外側靭帯損傷(いわゆる捻挫)と言う。特に前距腓靱帯の損傷が多い。

- 治療

-

関節の不安定さや筋力低下などが残存し再発する場合は手術を検討する。姫野病院は関節鏡視下手術にて靭帯再建を選択する。術後2週間の松葉杖歩行が必要で、6週間後には日常生活、仕事への支障がほぼなくなる。3〜6か月後にスポーツ復帰が可能。

骨軟骨損傷

- 症状

- スポーツなどで足首の捻挫、骨折などをきたした際に足関節軟骨の一部が剥がれる、欠ける状態。受傷後しばらくしても足首の痛みがとれない、あるいは引っかかりがあるなど病期によって症状の程度はさまざまである。

- 治療

- 剥がれた軟骨を関節鏡視下に摘出したり、剥離した軟骨と正常な軟骨部分の段差を滑らかにしたりと患部の状態によって処置が異なる。軟骨の欠損が軽度であれば骨髄に向かってドリルで穴を開け、出血を促す骨髄刺激法を、軟骨が広範囲に欠けている場合には軟骨移植を検討する。術後は松葉杖を用い体重をかけないように過ごす必要がある。

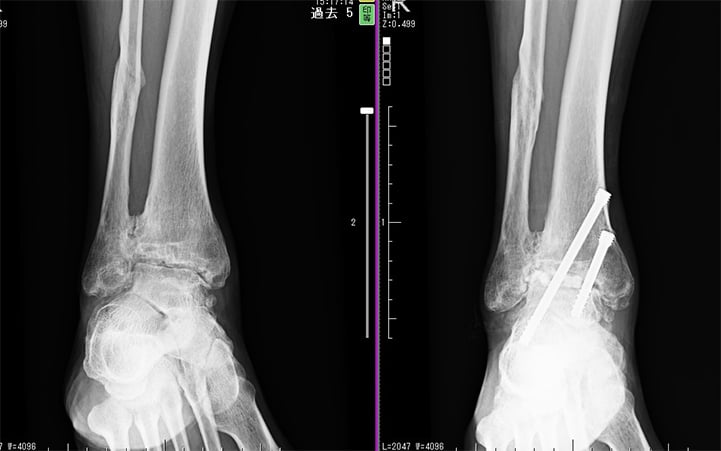

変形性足関節症

- 症状

- 足首の関節の軟骨がすり減り、壊れた軟骨のかけらによって炎症が生じる。進行とともに関節裂隙が狭くなり、最終的には骨の破壊と変形に至る。

- 治療

-

保存治療でなかなか痛みが取れない場合や病気が急速に進行している場合は、手術による治療を検討する。

姫野病院では末期の変形性足関節症に対して関節鏡下関節固定術を選択する。傷口は関節鏡(内視鏡)用の小さな穴のみで痛みも少なく、骨癒合期間を短縮できるなど以前の手術に比べて回復期間も早い。